Appellplatz

Das lebendige Archiv ist ein feuchter Keller, ein Garten in sengender Hitze, mit Tinte beschriebenes Papier, von einem Regenschauer überrascht, so dass nur einzelne Worte übrigbleiben.

Manches, was vor dreivierfünfsechs Jahrzehnten geschah, hat noch Auswirkungen, windet sich durch die Erinnerungslabyrinthe, kommt hervor, wenn man gar nicht mehr damit gerechnet hat.

Das lebendige Archiv erinnert sich heute so und morgen anders und manchmal träumt es auch nur und wacht auf, schweißgebadet und mit einem Dokument in der Hand über eine Person, die man selbst ist und doch fremd und aus der Zeit gefallen.

1

Am 9. November 1981, acht Jahre vor der Nacht des Mauerfalls, träumte mein siebzehnjähriges Ich, dass meine jüngere Schwester neben mir im Bett liegt und nicht mehr atmet In mein Tagebuch notierte ich: „Ich schüttelte sie, aber sie war schon ganz kalt. Sie war mit ihrem Leben nicht fertig geworden und hatte sich Gift in die Bauchfalten genäht. Sie hinterließ ein Testament, in dem sie schrieb, warum sie ging.

1. Die in ihrer Klasse ärgerten sie.

2. Sie wollte beim Fahnenappell nicht melden.

3. Generation.

Mit Letzterem war ich gemeint, ich fühlte mich schuldig.“

2

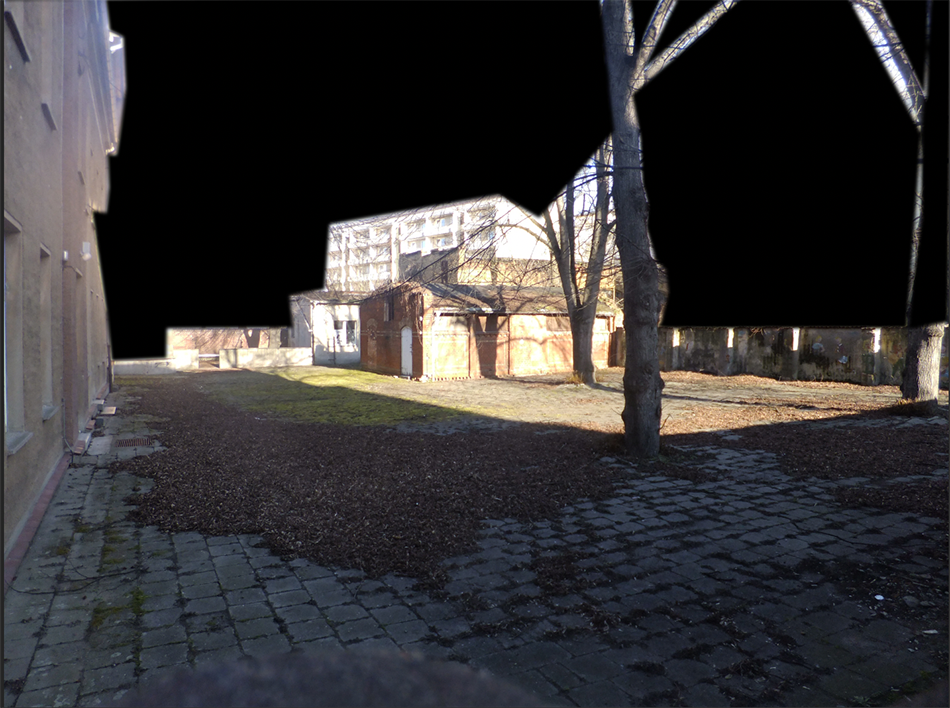

Als wir Kinder waren, lebten wir in Magdeburg auf einer einstmals bürgerlichen, aber in den 1970er Jahren reichlich verlotterten und für den Flächenabriss vorgesehenen Elbinsel. Auf ihr gab es weder einen Friedhof noch eine Kirche und an Schulen nur eine damals sogenannte Sonderschule, in die Kinder gingen, denen das Lernen aus verschiedensten Gründen schwerfiel. Wir lernten leicht, also mussten wir über den Fluss nach Ostelbien und dort in eine Schule, die schon lange nicht mehr dem Standard genügte, den eine sozialistische Polytechnische Oberschule in puncto Fachräume, Schulspeisungsmöglichkeit und Hygiene haben sollte. Hier sammelten sich die Lehrer*innen, die man an anderen Schulen nicht wollte oder für die Nischen der bevorzugte Aufenthaltsort waren. Die Klassen wurden, ganz entgegen dem Trend der geburtenstarken Jahrgänge, von Jahr zu Jahr kleiner, denn die Familien wanderten ab in die Neubaugebiete. Die Schule war nicht zum Vorzeigen geeignet, also wurde sie auch nicht argusäugig von der Schulbehörde überwacht, es gab keine Delegationen, die sie besuchten, um die Vorzüge des sozialistischen Bildungswesens gepriesen und vorgeführt zu bekommen, einschließlich Pionierchor in Volluniformierung. In unserer Schule reichte das Halstuch beim Fahnenappell. Dafür schimmelten die Erdgeschosszonen und die Schulmauer bröckelte vor sich hin. Alles, was nicht gut aussah, wurde mit Farbe oder Fahnenstoff überdeckt. Farbe und Fahnenstoff gab es genug.

Ich gehörte zu dem Trupp, der die Schulmauer bemalte – uns als stilisierte fröhliche Kinder beim Fahnenappell, beim Fußball und beim Gärtnern.

3

Anders als später in der Erweiterten Oberschule – einem Plattenbau „Typ Magdeburg“, wo der Appellplatz asphaltiert und den Witterungen ungeschützt ausgesetzt war und über dem immer der Geruch verbrannten Kaffees aus der nahegelegenen Fabrik hing – war der Hof meiner alten Schule von Linden umsäumt, die Schatten spendeten und deren Blüten im späten Frühjahr dufteten. Er wurde nur selten als Appellplatz und täglich als Pausenhof benutzt. Auf dem huckligen Pflaster hatte der Hausmeister mit weißer Farbe die Nummer der jeweiligen Klasse und mehr schlecht als recht einen Strich gemalt, hinter dem sich die Schüler*innen in Dreierreihen aufstellen mussten. Drei- bis viermal im Jahr zu besonderen Anlässen traten die Klassen an und bildeten einen Dreiseitenhof, geschmückt mit blauen und roten Pionierhalstüchern, es wurde an der Fahnenstange die blaue Pionierfahne mit den gelben Fransen gehisst, es wurden Gedichte vorgelesen, gelobt, getadelt und gemeldet. Vor dem Melden fürchtete sich meine Schwester, nicht nur in meinem Traum. Diese fünfzehn Schritte von der Klasse über den Hof zur Fahne, an der die Pionierleiterin stand und die Meldung abnahm, waren eine Qual, weil alle Blicke auf die Gruppenratsvorsitzende gerichtet waren und die Gefahr bestand, auf dem unebenen Boden über eine herausstehende Zementplatte zu stolpern und längelang hinzufallen, ehe man sagen konnte: Klasse 3a vollzählig angetreten.

4

Ich war eine gläubige Pionierin. Ich hielt den Sozialismus für eine gute Idee, ich war empfänglich für Versprechen des Guten. Ein Jahr lang war ich Freundschaftsratsvorsitzende, eine Art Präsidentin aller Pioniere der Schule, die vorn auf dem Appellplatz neben der Pionierleiterin stand und bei Aufnahme der Erstklässler*innen in die Pionierorganisation die Ausweise der Jungpioniere unterschrieb in einer geraden, aber leicht hingeklierten Schrift. Der Füllfederhalter kleckste, mein guter Pelikanfüller aus dem Westpaket war mir im Schulgartenunterricht aus dem Umkleideraum gestohlen worden. Ich war ein Kind, das gerne und mit Inbrunst auf die Aufforderung Seid bereit mit Immer bereit antwortete. Bis mir irgendwann aufging, dass die, die Seid bereit riefen, selber gar nicht bereit waren. Sie fragten uns, ob die Uhr bei den Nachrichten im Fernsehen Striche oder Zahlen hatte, und wussten doch selber zu genau, dass das, was sie am liebsten sahen, nicht das war, was sie propagierten. Sie brachten uns ohne Vorsatz bei, uns zu tarnen, wenn wir den Schulhof betraten. Ich hatte als Kind ein Problem mit dem Lügen. Ich konnte es nicht. Selbst ein aus einer schlecht verschlossenen Bonbontüte herausgefallenes Bonbon, das ich gierig auswickelte und noch im Laden aufaß, verriet mich, weil ich die Tarnung nicht beherrschte. Wer Volkseigentum stahl, konnte öffentlich vor der ganzen Schule getadelt werden und stand dann vorne, je nach Traute mit gesenktem Kopf oder frechem Grinsen. Ich war dreizehn, als ich bemerkte, dass ich nicht mehr als eine nützliche Idiotin war, die die Arbeit der Pionierleiterin machte. Im selben Jahr hörte ich auf zu essen. Ich wollte nicht erwachsen werden. Ich wollte nicht entscheiden müssen. Und eine Frau sein wollte ich auch nicht. Nach und nach fiel der Glaube von mir ab wie eingetrockneter Schlamm. Und mit ihm das Immerbereitsein und schließlich auch das Dafürsein. Es wurde zum Anderssein und bewahrte mich davor, nicht mehr in den Spiegel schauen zu können. Es blieben: Feigheit aus Bequemlichkeit, Angst aus Verletzlichkeit. Es war schwer, nein sagen zu lernen. Aber im richtigen Moment traute ich mich.

5

Im Juni 2013 stand meine alte Schule während des Elbehochwassers tagelang unter Wasser. Sie war nahe am Fluss, von dem alten Elbarm nur durch einen niedrigen Deich getrennt, auf dem wir unsere 60-Meter-Läufe machten, abwechselnd mit den sowjetischen Soldaten aus der benachbarten Kaserne, deren Offiziere sehr darauf bedacht waren, dass wir einander nicht begegneten. Wir schauten den jungen Männern mit den geschorenen Köpfen und den karamellfarbenen Arbeitsuniformen vom Musikraum aus zu, während wir träumten und Vivaldi lief oder Beethoven, manchmal auch E. T. A. Hoffmann, denn der Musiklehrer hatte sein eigenes Lehrprogramm, zu dem er uns einlud ohne Zwang. Aber trügt mich nicht meine Erinnerung? Hatte der Musikraum nicht bis zur Hälfte des Fensters Milchglasscheiben, damit wir nicht vom Draußen abgelenkt wurden?

Ich watete durch das schmutzige Wasser auf den alten Schulhof. Die Bäume waren noch da, die Zementplatten waren überflutet, aber noch da, und zu meinem Erstaunen waren da auch noch die Zeichnungen auf der Schulhofmauer. Wie Höhlenmalereien aus einer anderen Epoche und in zersplitterten Fragmenten zeugten sie von unserem weiter-als-Jahre-zählen-konnten entfernten Leben. Die Pioniertücher waren abgeblättert, die Pioniere verschwunden wie die Gärtnerinnen, aber es gab noch den Fußballspieler in einem Trikot, das in der Farbe jenes örtlichen Fußballvereins leuchtete, der als krasser Außenseiter für uns den Europapokal geholt hatte.

6

Man kann das Mädchen aus der Diktatur holen, aber nicht die Diktatur aus dem Mädchen, das habe ich in Antje Rávik Strubels Roman Blaue Frau gelesen und ich glaube, da ist etwas dran. Die Diktatur hat sich einprogrammiert in meine Zellen und kein Versuch, sie mit neuen Informationen zu überschreiben, gelingt vollständig. Das Alte schimmert durch wie in einem Palimpsest, behauptet sich in Schatten, unter Lasuren.

Im Falle der Schulmauer wurde bald nach dem Hochwasser gründlich Tabula rasa gemacht. Sie wurde kurzerhand abgerissen, ebenso wie die Schule. Auf dem Gelände steht jetzt eine Eigentumswohnungsanlage. Kann sein, dass sich das Wasser der Elbe einst an das Gelände erinnert und es überschwemmt mit Liebe und Zuneigung.

wurde in Magdeburg geboren und lebt seit 1983 in Berlin. Sie studierte Germanistik in Berlin und Paris, ist Schriftstellerin, Journalistin, Dozentin und Performerin. Bekannt wurde die sie vor allem mit ihren Romanen „Moskauer Eis“ (2000) und „Walpurgistag“ (2011). Annett Gröschner ist Mitinitiatorin von WIR MACHEN DAS.

Sie verbringt gerade sehr viel Zeit im Archiv.